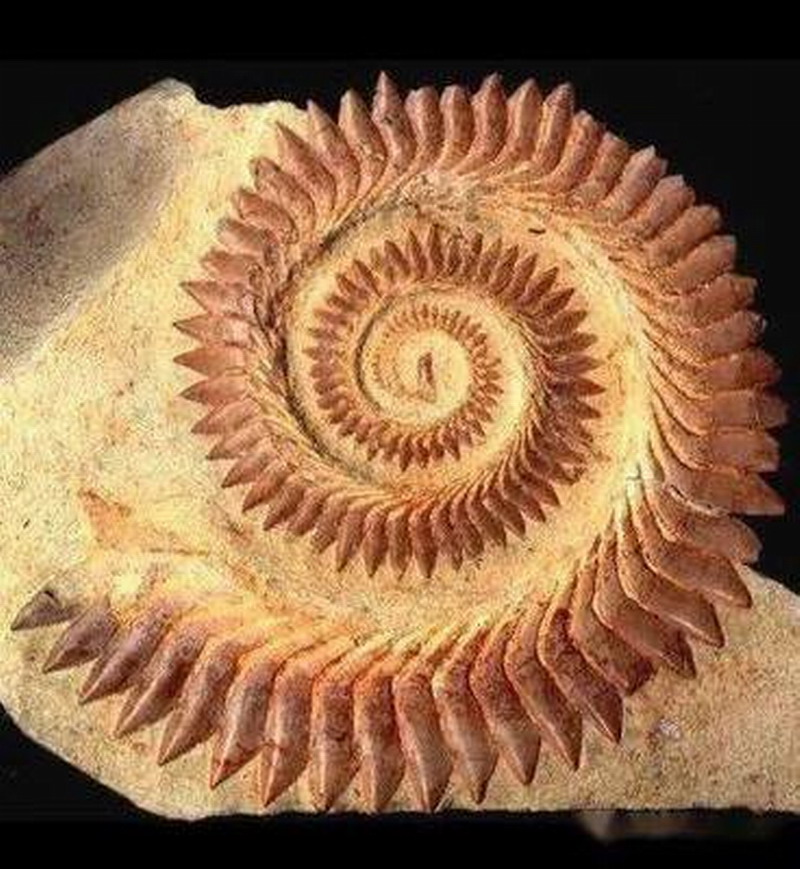

形形色色的古生物世界里,有一种充满神秘色彩的动物,至今没人见过它的真容,多年来人们所能见到的只是那奇妙的、螺旋排列的牙齿(螺旋齿),它的“神秘”引起了许多古生物专家及古生物爱好者的关注,这种动物的名字叫“旋齿鲨”。

旋齿鲨的学名为Helicoprion,“Helico”一词在希腊语中是“螺旋形的”

或“环状的” 的意思,“prion” 是“锯子”的意思,“Helicoprion” 组合起来就是“环状的锯子” , 这个学名对螺旋齿的外观做了形象的比喻。迄今为止,对于旋齿盗的研究已有百年之久,相关论文发表了二百多篇。由于螺旋齿内部构造和现代鲨鱼牙齿相似,古鱼类学家将其划分为鲨鱼类,是一种早已绝迹的古老软骨鱼类。本世纪前,古鱼类学家共描述了11个属,约30多个种,通过对化石埋藏层位的研究得知,旋齿鲨生存于二叠纪至三叠纪(距今约二亿至三亿年)的古海洋中。

螺旋齿位于整个鱼体的什么位置?有什么用途?多年来这两个问题在国际上引发了不少争论。俄罗斯的古生物学家卡尔宾斯基是第一个发现旋齿鲨化石的人,他于1899年在乌拉尔山上采到了一件精美的螺旋齿化石。当时他很疑惑,不知道螺旋齿长在鱼体的哪个部位,在上颌?下颌?上、下颌都有?还是尾部?背鳍?或是背部中央?

一年以后, 美国古生物学家伊斯特就螺旋齿的来源和位置提出了两个推测:1.螺旋齿位于鲨鱼的颌骨;2.螺旋齿位于背部中央,在背鳍的前部。

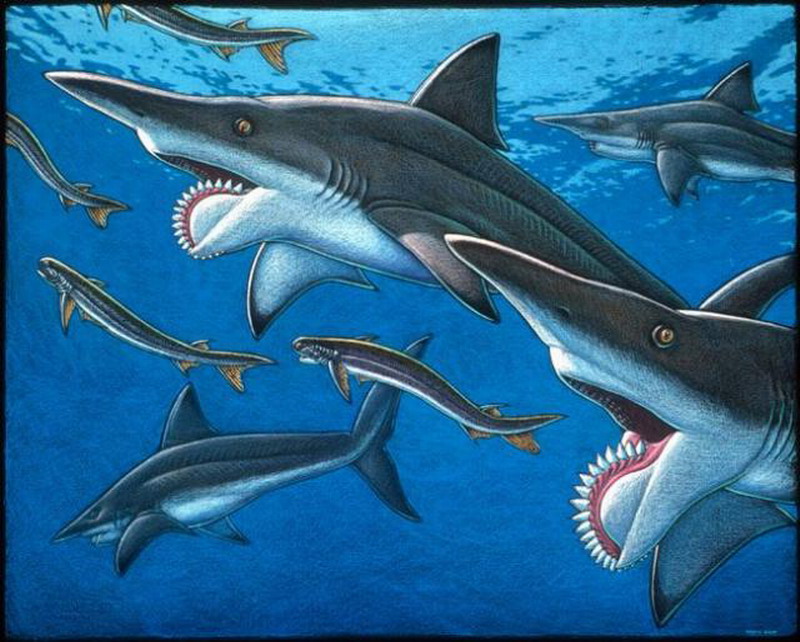

螺旋齿的作用是什么?1952年,俄罗斯古鱼类学家奥勃鱼切夫提出:如果螺旋齿位于下颌,只能防碍鲨鱼进食,其位置应该在上颌,充当防护装置,是头部的减震器。1995年,澳大利亚帕斯市古脊椎动物馆馆长出版的《鱼类的兴起:五亿年的演化》一书中有一张插图,描绘出旋齿鲨的下颌向下卷曲成螺旋状,上面牙齿密布,想象旋齿鲨可以解开下颌,当作鞭子使用,抽打被捕食的猎物,并将其钩在凸出的牙齿上。他还认为,旋齿鲨可以将下颌旋转起来,目的是模仿一种叫做菊石的古贝壳类动物(当时数量很多),以达到引诱和捕获猎物的目的。

关于螺旋齿的生长,美国一位泥盆纪鲨鱼专家曾提出两种理论:一种理论认为螺旋齿的基部在生长过程中紧连在一起,新的和老的牙齿推着向外生长,就象长在肉中的指甲一样,这种生长方式可以防止牙齿脱落。另一理论认为螺旋齿的大小与支撑它的颌骨成正比,并提出鲨鱼个体小的时候没有螺旋齿,只有足够大时才长出螺旋齿。

其后发现了螺旋齿和颌骨连在一起的化石,才确定了这种螺旋齿是生长在鲨鱼左、右下颌骨或者左、右上颌骨联合的地方,使关于螺旋齿的位置和用途的争论终于告一段落。

1962年,旋齿鲨化石在我国首次发现于浙江长兴县,古鱼类学家将其命名为“长兴中国旋齿鲨”,是新属新种。1975年春,在海拔4600米的珠穆朗玛峰上又发现了一件珍贵的旋齿鲨化石,其螺旋齿是弧形的,位于三叠纪地层中,被命名为“中国旋齿鲨珠峰种”。

由于鲨鱼是软骨鱼类,其骨骼一般不能石化而形成化石,只在某种特殊情况下,软骨出现钙化现象,才使得一些骨骼的形状和构造被保存下来。所以,想见到旋齿鲨的完整结构如同大海捞针一样艰难。幸运的是,珠穆朗玛峰的旋齿鲨标本保存了较好的脑颅眶前部分,因此,专家们推测出了它的大致图象:旋齿鲨的嘴巴很长,那个漂亮的弧形齿列长在下颌当中,齿列两旁还长着碾压型的侧齿。从这些侧齿的性质来看,旋齿鲨很可能以吃带硬壳的无脊椎动物为生,螺旋齿用来切断较大的动物。

旋齿鲨化石在北美、挪威、俄罗斯、日本、格陵兰、澳大利亚等地都有发现,分布非常广泛,据发现化石的统计数据来看,二叠纪晚期旋齿鲨逐渐减少,至三叠纪时已寥寥无几。目前,我们对旋齿鲨的了解只是凤毛麟角,更多的秘密还封存在古老的岩石中,等待着人们的研究与发现。

图文 古生物部 高渭清