天津自然博物馆二层展厅的改陈工作已基本完成。本次展厅改陈主要包括:展线和展厅的调整;增加标本和其它展陈内容;展品位置和展览形式的调整。标本原有的临时说明牌也已基本更换为正式说明牌。

二层家园•生命展区原有展线较乱,有的展厅展品摆放比较拥挤或位置不合理。改陈后原四号恐龙厅改为临时展厅,其中的霸王龙、合川马门溪龙等恐龙化石骨架及模型移至一层大厅,其它移至三号恐龙厅,恐龙化石挖掘现场设置在一层大厅东侧。

霸王龙、合川马门溪龙等恐龙化石骨架及模型移至一层大厅

现生哺乳动物标本位置进行了大规模调整,并分门类进行展示,形成完整系统的现生哺乳动物展厅。增加、调整的展板、展牌等作为展区的隔离屏风,使展线更加顺畅。观众可以沿展线,按演化和类群顺序参观二层各个展厅。

.JPG)

岩矿展区的褶皱式屏风,展线更加清晰顺畅。

调整后的现生哺乳动物有蹄类展区

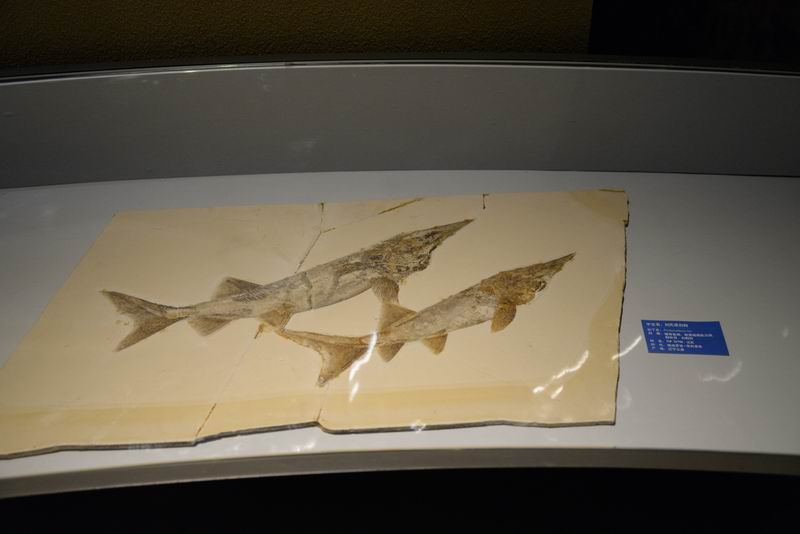

根据展线的调整和内容的需要,二层展厅补充了一些标本等展品及相关展牌,使整个展览内容更加丰富合理。岩矿展区增加了稀土、南极石等矿物标本,新增加的一套采自天津大港区地下25米的岩芯标本,分段展示,反映了渤海湾西岸近2万年以来的海陆变迁。古无脊椎动物和古植物展区均增加了采集自天津蓟县的叠层石等标本。古鱼类展区增加化石标本10件,包括一块保存完好的刘氏原白鲟化石。古两栖动物展区增加了一件由美国德雷塞尔大学博物馆捐赠的珍贵的提塔利克鱼化石模型。一层大厅增加了首次与津门观众见面的馆藏精品——18米长的井研马门溪龙化石骨架。古哺乳动物展区新增加了天津蓟县发掘的古菱齿象化石标本和马及长颈鹿的演化内容。

新增的岩芯标本

一号厅新增的叠层石展柜

调整后的古鱼类展区

刘氏原白鲟化石

古两栖动物新增展品——提塔利克鱼化石模型

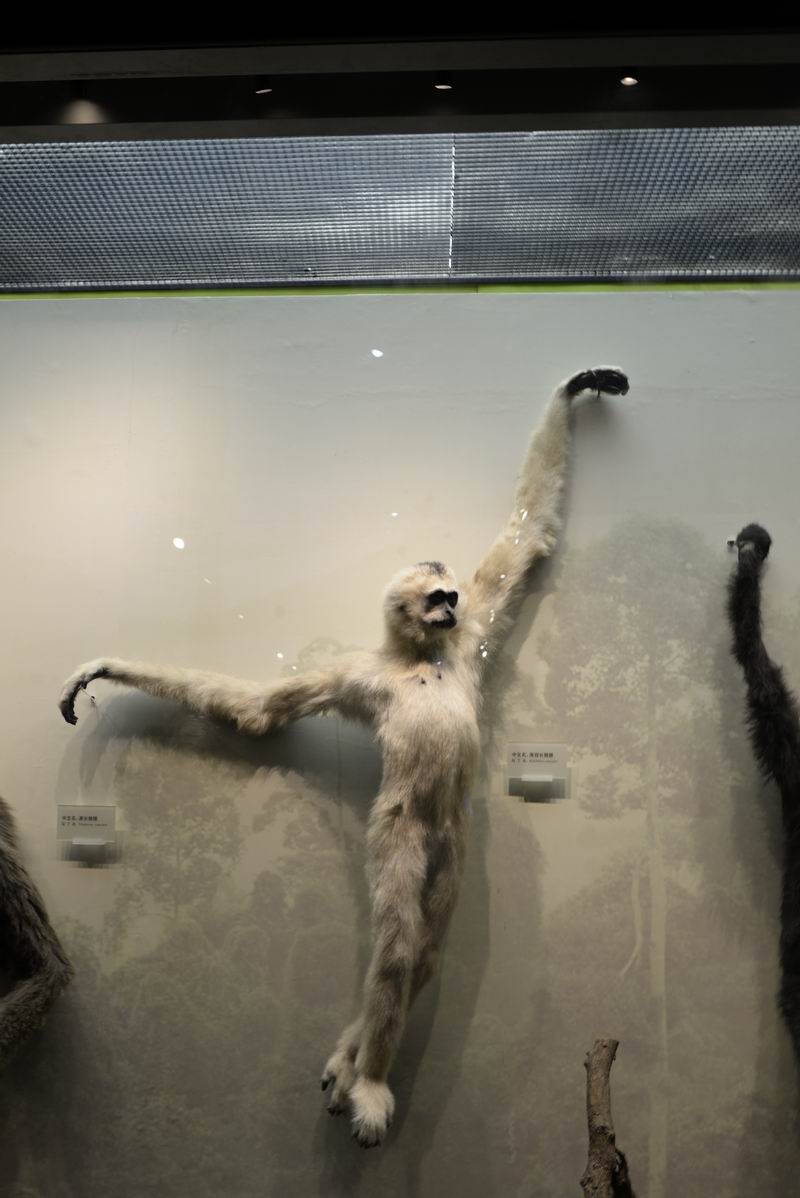

现生动物部分同样有许多新增的展项和内容。贝类展厅增加双壳类标本38件,新增天津贝壳堤模型展柜,弧形展柜后面增加了介绍贝壳邮票的内容,既丰富了内容,又使展柜更具美感。昆虫展厅增加昆虫相关知识的信息带2 7块。鱼类、两栖爬行动物分别增加了说明展板和俯视柜等。鸟类展区增加了世界珍稀物种皱盔犀鸟的标本一件,并新增多幅卢济珍鸟类绘画。哺乳动物增加了两个明星动物标本:我国青藏高原特有的藏羚羊和世界最濒危的灵长类动物之一——黑冠长臂猿,使观众认识和了解这两种需要保护的物种。

贝壳邮票介绍展板

昆虫展柜内外均增加了信息带

攀禽展柜中新增加的鸟类标本——皱盔犀鸟

鸣禽展柜中的卢济珍鸟类绘画

灵长类展柜中增加的黑冠长臂猿标本

许多展区从内容和展示效果出发,对展品位置和展览形式进行了调整。包括展托和背板的高度、颜色,展品的展示方式与角度,一方面加强了展品的展示效果,同时满足我馆主要目标观众——儿童及青少年的观展要求。岩矿展区和澄江动物展示单元还添置了放大镜,提高了展品的可视性。鱼龙区的展陈形式经过全新设计与施工,达到了更好的展陈效果。恐龙展区的部分恐龙骨架进行了重新设计,有的调整了姿势。古哺乳厅调整了十四具完整骨架的陈列位置,使展览内容更加清晰完整。现生昆虫展区的中国珍稀昆虫、各国国蝶、昆虫之最、昆虫成语故事等内容的展示形式进行了调整。

调整后的岩矿展柜

调整后的古无脊椎动物展柜

调整后的硅化木展示单元

澄江动物俯视展柜中添加的放大镜

经过重新设计施工后的鱼龙展区

改陈后的古哺乳动物精品展厅

.jpg)

调整了背板颜色和展板形式的珊瑚展区